日本経済新聞 2013年4月5日

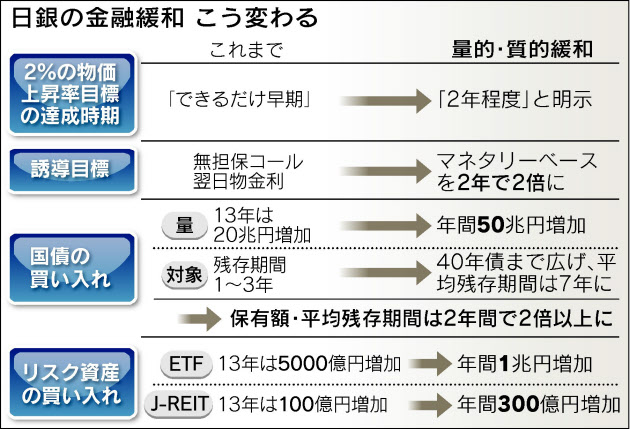

日銀は4日の金融政策決定会合で、2年間で前年比2%の物価上昇率を目指す「量的・質的金融緩和」の導入を決めた。政策目標を金利からマネーの量に切り替え、市場に供給するお金の量を示すマネタリーベースを2年間で倍増させる。国債に加え上場投資信託(ETF)などリスク資産も買い増す。緩和策を総動員して借入金利の低下を促し、企業の投資を後押しする。

黒田東彦総裁は同日の記者会見で「これまでと次元の異なる金融緩和だ」と強調した。資金供給量を増やしても投資や消費に結びつかないとした白川方明前総裁時代の慎重姿勢を転換。デフレ脱却へ明確な物価目標を決め、大胆な緩和策を一気に実施して企業や個人の期待に働き掛ける。戦後の日本の金融政策では初の試みだ。

黒田総裁は3月の就任後、初の決定会合で一連の緩和策を示し「戦力の逐次投入をせず、現時点で必要な政策をすべて講じた」と強調。「大胆な金融緩和」を求める安倍晋三首相の要請に応えた。9人の政策委員はほぼ全員一致で賛成した。物価目標の表現をめぐってのみ、木内登英委員が反対した。

日銀が誘導してきた短期金利はほぼゼロに張り付き、下げ余地のない状況で緩和を進めるため、政策の目標を変更する。銀行間の取引に使う無担保コール翌日物金利から、資金供給量の指標であるマネタリーベースに切り替える。

日銀が金融機関から国債などを買い入れてお金を市中に供給し、現在138兆円あるマネタリーベースを2年後に2倍の270兆円に膨らませる。黒田総裁は「政策をわかりやすく伝える枠組みだ」と強調した。

設備投資や住宅購入の資金借り入れ基準となる長期金利の低下を促すため、購入対象の国債も広げる。40年の超長期債まで幅広く買う。対象となる国債の平均残存期間は3年弱から、市場平均の7年まで延ばす。毎月の国債の買い入れ額は7兆円強で月間発行額の7割に達する。

リスク資産の買い入れ拡大は、緩和の経路を多様化する狙いだ。株価下支え効果のあるETFは年1兆円、不動産市況に効果のある不動産投資信託(REIT)は年300億円増やす。黒田総裁は「長めの金利や資産価格に直接働き掛ける」と述べ、中長期の借入金利を押し下げ、設備投資を促す狙いを説明した。

黒田総裁は金融緩和を通じ「リスク資産の運用や貸し出しを増やす効果が期待できる」と語った。さらに「市場や経済主体の『期待』を転換させる。予想物価上昇率を上昇させ、15年続いたデフレの脱却に導く」と強調した。

決定会合では「銀行券の発行残高以上は国債を保有しない」というルールの停止も決めた