トップページへ・「アベノミクスを考える」の目次へ

前のページへ

アベノミクスの財政政策は、従来のものと変わったところはありません。そして、財政政策が有効であるというのは、経済学の常識みたいなものでしょう。

しかし、バブル崩壊以降、政府は何度かにわたって財政政策を実施しましたが、期待されたほどの効果はみられませんでした。そこで、財政政策の有効性について疑問が呈されるようになりました。

それに対しては、バブルの傷が大きかったため、財政政策の効果が抑えられてしまったのだ、という見方もあります。

しかし小生は、財政政策は、以前ほどは有効ではないのだと思います。

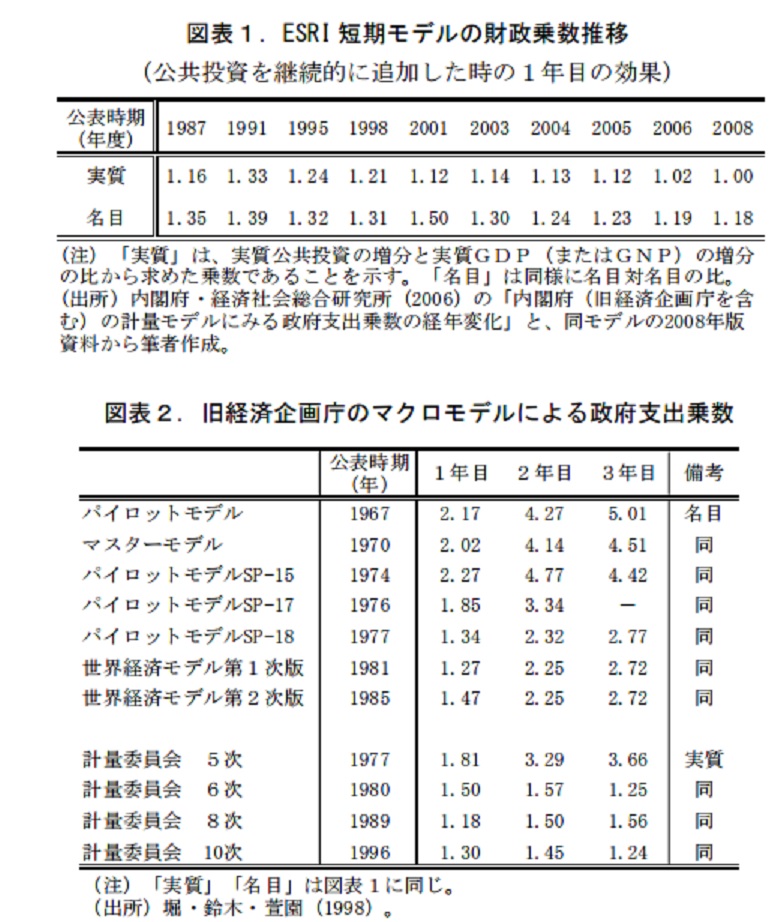

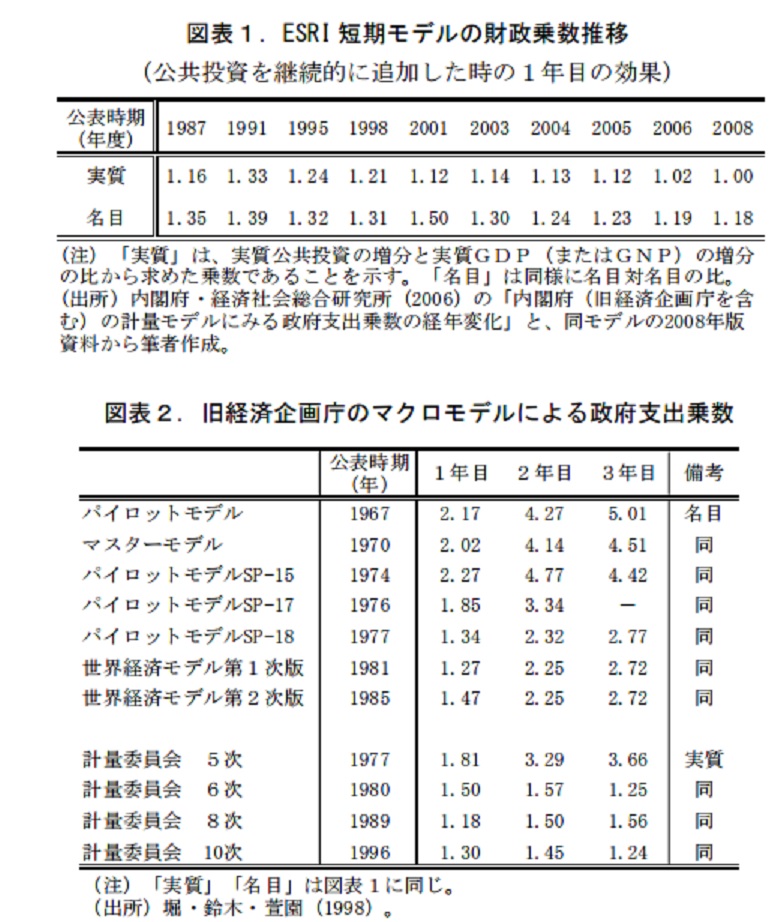

下の表は「乗数」の推移を表しています。

( 「マクロモデルからみた財政政策の効果 〜「政府支出乗数」に関する整理と考察〜日本経済研究センター主任研究員 猿山 純夫」より転載)

そもそも乗数(財政乗数、政府支出乗数)とは何かというと、政府が支出を増やすと国民所得が増えますが、政府の支出1単位に対してどれだけ国民所得が増えるか、という倍率です。したがって、この数字が大きいほど、財政政策の効果は大きい。

乗数は推計値ですので、推計の方法によって数字が違ってきます。上の図表の数値も、いくつかの異なった推計方法によっています。したがって、これらの数値を単純に比較することはできません。

それで話がややこしくなるのですが、上の図表はおおむね3種類の方法によって算出されたもの(図表1と図表2の上の部分、同じく下の部分)なので、それぞれの種類の中で数字を見れば、年を追うごとに数字が小さくなっていることがわかります。

乗数が小さくなる傾向、すなわち財政支出の景気対策としての効果は、かなり以前から徐々に進行し、バブル崩壊以降もその傾向に変化が見られない、というように見えます。

以前と比べて家計は消費を、企業は投資を控えるようになったのではないか、そのため、いくら政府がおカネを使っても、企業も家計もそのおカネをため込んでしまうため、経済全体が潤う、ということにならないのだと思います。

その原因は、企業も家計も将来を見通せなくなった、あるいは、将来に不安がある、ということだと思います。それは、バブル期の反省から、過度に慎重になった、という面があるかもしれません。また、政府の財政状況の悪化が広く知られるようになり、それが家計の将来不安を増幅している、ということもありそうです。

リンク大歓迎!

このWebサイトはリンクフリーです。