トップページへ・

「橋下徹批判」のトップへ

「大阪都構想について」のトップへ・

前のページへ

「2重行政解消の効果額」で、効果額に「976億円」と「17年間で2,700億円」の二つがある、と言いました。ここでは、この2つの数字の関係について説明します。かなりややこしい話なので、ざっと読むか、あるいは飛ばしてくださってもかまわないと思います。

そもそも「976億円」と「17年間で3,386億円」では、2つの意味で「効果額」の意味が違うのです。

まずは簡単なほうから。大阪都構想の費用を差し引く前の効果額か差引後のものか。

橋下市長が大阪都構想説明パンフレットで言った「17年で2,700億円」は、大阪都構想の初期費用(一時的費用)の600億円を差し引いた金額ですから、初期費用差引前は3,300億円。これは、説明用パンフレット30ページに

平成29年度から45年度までの累計では、特別区分で2630億円、大阪府分で756億円、合計約3,386億円を計上しています。この3,386億円のこととおもわれます。

と言うわけで、初期費用差引前の「976億円」に対置するならば、「17年間で2,700億円」より「17年間で3,386億円」と言うほうがよいでしょう。

「976億円の効果」とは、言ってみれば節約のネタの合計。施策Aでいくら節約できる。施策Bでいくら、施策Cでいくら…と言う金額を合計したもの。

大阪都構想実現前に支出が1兆円だったものが各種の節約策によって、大阪都構想実現後に節約策をすべて実行して9,000億円になったとしたら、実現前と実現後で減った支出額1000億円が効果額。

「17年間で3,386億円」の効果は、たとえば大阪都構想実現までに何年かかかるとして、その間の節約額の累計。

簡単な例で説明しますと、「節約」のネタが1,000億円あって、10年間で1年に100億円づつ実現するとします。1年目の節約額は100億円。2年目は1年目に実現した節約額100億円の効果と2年目に実現した100億円をあわせて200億円。3年目は300億円…以下同様で、10年目で1000億円。

ということで、効果額累計は100億円+200億円+300億円…+1000億円=5,500億円。

それにしても、976億円のネタがあれば、それが17年間かかって実現したとしても、1年あたり57億円。とすると、効果額の累計は

57億円×1+57億円×2+57億円×3+…+57億円×17=57億円×153=8,782億円

こんな感じになるはず。

そうならないのはいろいろわけがありますが、その前に「効果額ネタ合計」から「効果額累計」をどうやって算出したのか。

各種の効果額のネタが、各特別区あるいは業務が移管された大阪府で、改革期間のいつごろ・いくら実現するかを想定し、年度ごと、各特別区・大阪府ごとに割り振っていって、各年度の数字を合計し、さらに各特別区、大阪府の数字を合計すると、「17年間で3,386億円」が算出されます。

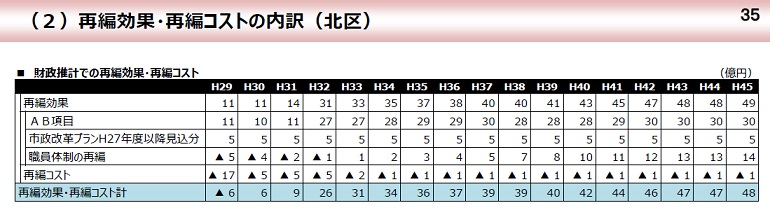

パンフレットの26ページ以下のグラフは、「財政収支推計」と「再編効果・コスト」の合計の数字しか出ていません、が我々がいま問題にしているのは「再編効果・コスト」の部分。元の資料をみると、これがわかります。たとえば、7ページをみると、パンフレットと全く同じグラフがあって、一番下の表で北区の「財政収支推計」・「再編効果・コスト」・「計」の年度別の数字が出ている。

そして、たとえば、北区の「再編効果・コスト」の内訳の表は、35ページにあります。

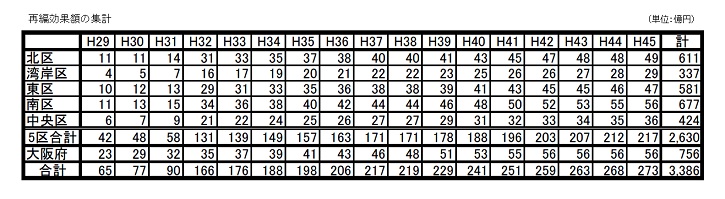

これと同様の表が5つの特別区と大阪府移管分の合計6つあるわけですが、この6つの表の「再編効果」の平成29年から45年分までを合計し、さらにそれを合計すると3,386億円になります。下の表はその作業表です。

一番右の計を見ると5特別区で2,630億円、大阪府で756億円、合計で3,386億円になっていますね。

以上が大体の作業の流れですが、976億円の効果額ネタはそのまま「累計」に反映されていないのです。

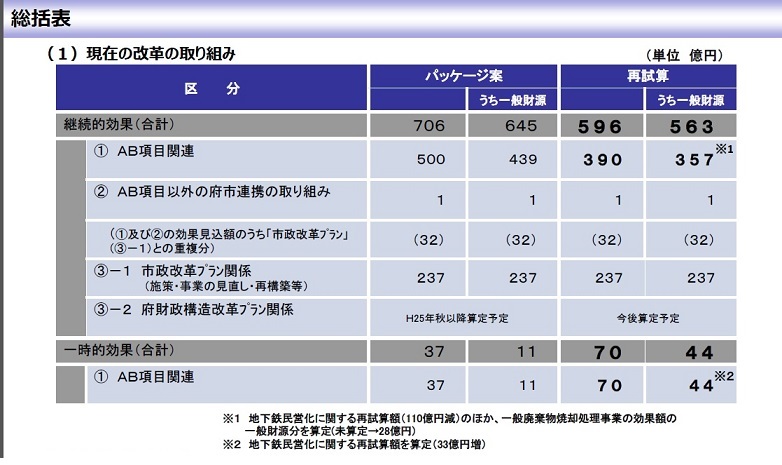

PDFファイルの37-38ページ(資料の「効-15、16」)に「総括表」があります。

効果額の再試算1(事業費部分)

効果額の再試算2(人件費部分)

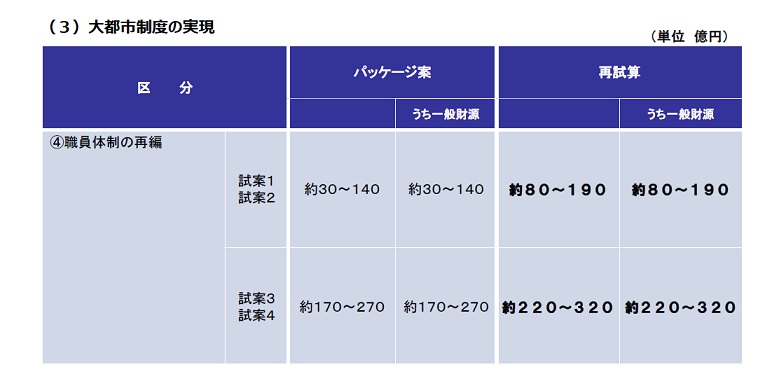

「パッケージ案」と言うのが元の「976億円」という節約ネタの合計。事業費部分が706億円で、人件費部分が最大270億円、合計で最大976億円。この部分は「2重行政解消の効果額」で「2.現時点で算定可能な再編効果額の試算(総括表)」とおなじ。(2)は一時的効果なので、ここでは無視しました。

「効果額」は大きく事業費部分と人件費部分にわけることが出来ます。「(1)現在の改革の取り組み」が事業費部分「(3)大都市制度の実現」が人件費部分。

そのうちが事業費部分が706億円から596億円に減額、人件費部分は最大270億円が最大320億円とこちらは増額。トータルでは最大で916億円。

ここまではわかりやすいでしょう。しかしこれだけではありません。最大で916億円のネタのかなりの部分が「効果額累計」には反映されなくなってしまうのです。

長期財政推計、すなわち、5特別区と大阪府部分の財政収支が長期的にどうなるかのシミュレーションを作成する作業のなかで、効果額ネタを年度別、および5特別区と大阪府部分に割り振りますが、この段階で、ネタが控除されてしまいます。元の資料は第17回大阪府・大阪市特別区設置協議会の資料4です

事業費部分と人件費部分を別々に見ていきます。

ますは事業費部分。

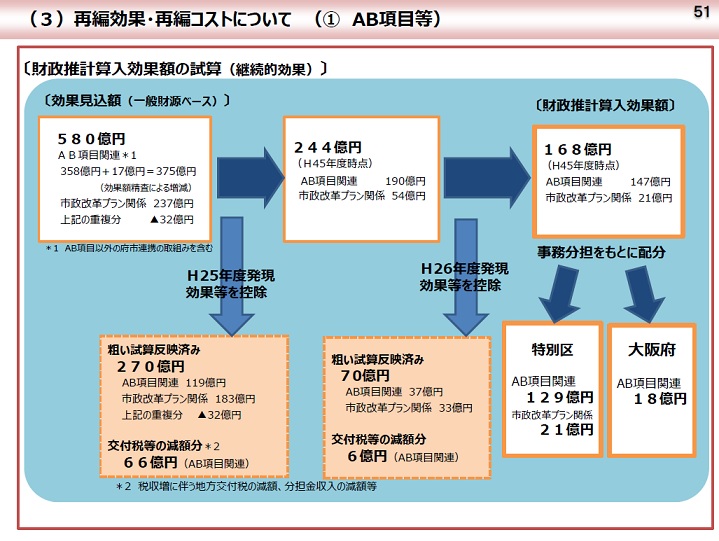

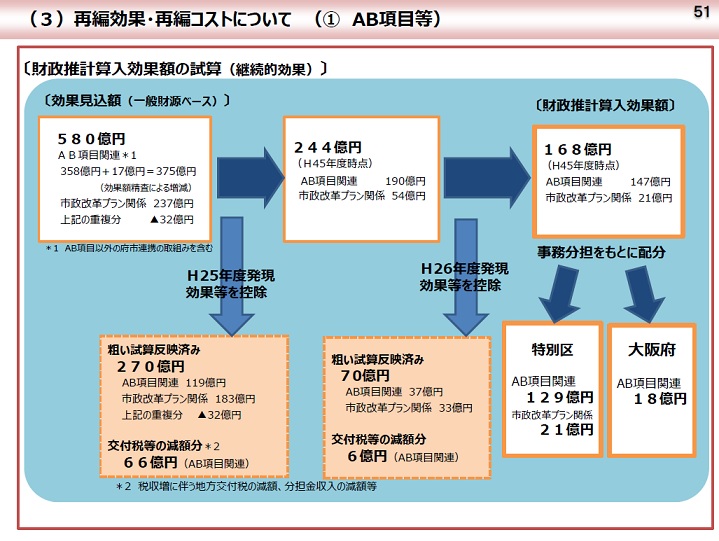

こちらの図をご覧ください。これが、事業費部分の効果額の累計を算出する元になったネタを確定していく作業を表しています。

その出発点のところ図の左上[効果見込額(一般財源ベース)]として580億円とありますね。この金額は前の表の右上563億円に17億円の上方修正をしたもの。効果額の累計は一般財源ベースで算出しているからです。

一般財源ベースに変更したことで596億円から563億円に減り、17億円効果額を上積みして580億円になった、というわけです。これは、金額的には大したことはない。

図を左から右にみていくと、580億円のネタ「平成25年発現効果額等」「平成26年発現効果額等」を差し引いて、節約ネタは平成26年末(27年初)には168億円になってしまう。効果額算出の期間を平成29年から45年としたので、府市統合前に実現してしまう「効果」は節約のネタから外されてしまいました。

最終的には5特別区に割り振られた効果ネタは150億円、大阪府部分に割り振られたものは18億円。

人件費部分を見ましょう。

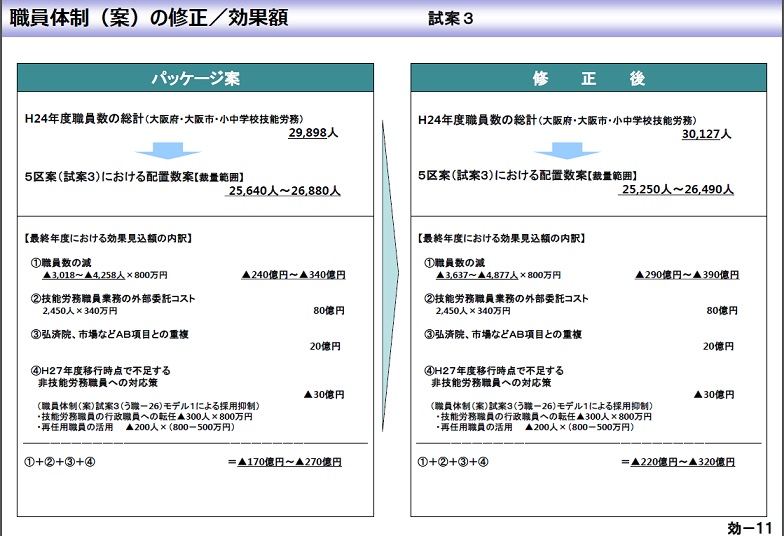

上記「効果額の再試算2」で人件費削減効果額を220億円〜320億円としましたが、その根拠がこちら。

こちらの図を見ると「修正後」の平成24年度職員数の総計(大阪府・大阪市・小中学校技能労務)30,127人。

一方、「長期推計」作業での効果額算出はこちら。

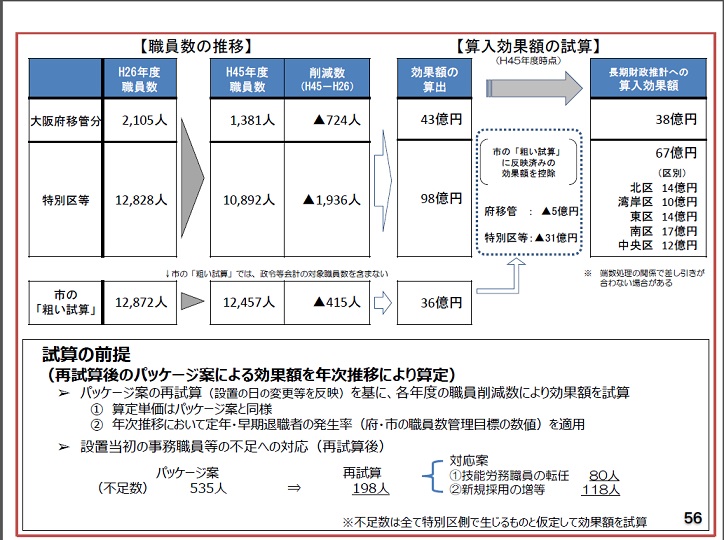

この図の左部分「職員数の推移」では「H26年度職員数」「大阪府移管分」(大阪市から大阪府に移管される市職員数)が2,105人、「特別区等」12,828人、合計で14,933人です。

平成24年度と平成26年度の違いはありますが、「再試算」にくらべ「長期推計」では「効果額」対象の人員が15,194人減少しています。平成45年度までに減少する人件費(効果額ネタ)は長期推計で141億円(大阪府移管分43億円、特別区等98億円)、こちらも220億円〜320億円から大幅に減少しています。

大阪府移管分で724人、特別区等で1,936人合計で2,660人減らせるのですから、図4の算式で効果額(ネタ)を算出すれば、

8百万円×2,660人-80億円-20億円+30億円=142.8億円

前述の141億円と大体一致します。

ここからさらに市の「粗い試算」に反映済みのネタ…「粗い試算」というのは、大阪市単独での、ということは大阪都構想実現なしでの、資金繰りの試算です…36億円を控除して計105億円が効果額のネタ。

なお、上の図の「試算の前提」で<設置当初の事務職員等の不足への対応>で198人の増員を織り込んでいることがわかります。これも効果額累計の減少要因。

実際、前掲「再編効果・再編コストの内訳(北区)」では再編効果・職員体制の再編の数字が平成29年-32年はマイナスになっています。

以上で、「976億円」と「17年間で2,700億円」の説明は終わりですが、再編コストの初期費用について気付いたことがありましたので、ついでにご説明します。

これらの「長期財政推計」のなかに、大阪都構想の初期費用は含まれているのかどうか。

■再編コスト

・再編コストとして、最初にかかる費用はシステム改修経費、新庁舎建設経費など約600億円毎年かかる費用は運用経費など約20億円必要と試算しています。

ところが、最初にかかる費用600億円は、単純に考えれば、そのほとんどが平成29年度以前に発生しているはず。となるとこの平成29年度からの「長期推計」のなかに算入されているのか、それとも算入されていないのか?

前掲資料の2ページに<(年次割の考え方)○システム回収→H28〜29年度 ○庁舎改修…>とあって、平成28年あたりから初期費用(最初にかかる費用)は発生する想定のようです。そして、 <(特別区設置以前のイニシャルコスト[H28年度分]の財源について)○H27〜28年度に出現する再編効果見込額等を活用するものと設定>とあります。平成28年の再編コストは、平成28年以前の再編効果より小さい、という「設定」ですね。 つまり「長期財政推計」には初期費用(=イニシャルコスト=最初にかかる費用)は一部反映されている、と言うことになります。

では、平成28年度分の初期費用はいくらだったか?

前掲「再編効果・再編コストの内訳(北区)」で北区の平成29年から45年までの再編コストはわかります。これと同様の表が残りの4特別区と大阪府移管分についてもありますので、それぞれ平成29年から45年の期間の合計を算出し、さらにそれらを合計すれば、全体の再編コストが出て来る。その結果、つまり「長期財政推計」に反映されている再編コストは741億円。

想定されている再編コスト全体は、初期費用600億円、ランニングコスト年20億円ですから、トータルで

600億円+20億円×17年=940億円

つまり、平成28年に発生する初期コストは、

940億円-741億円=199億円

平成27年度と28年度の「再編効果」はたしかにこれ以上ある、と言うことになっています。前掲の図[財政推計参入効果額の試算]ではH25年度発現効果額が204億円、H26年度発現効果額が64億円あります。この合計金額268億円が平成27年度以降も継続して発生するはずですから。

統合以前に発生する「再編効果」を、再編効果と言えるのか、ということを問題にしなければ、一応つじつまはあっています。

平成29年度-45年度の再編コスト差引前の再編効果額は、3,386億円でした。同じ期間の再編コストは741億円。ゆえにこの期間のコスト差引後の効果額は2,645億円。

リンク大歓迎!

このWebサイトはリンクフリーです。