世論調査と出口調査では、年齢が上がるにつれて差が小さくなっています。つまり、若い人ほど世論調査での賛否と実際の投票の賛否に違いがあった、ということです。

世論調査と出口調査では、年齢が上がるにつれて差が小さくなっています。つまり、若い人ほど世論調査での賛否と実際の投票の賛否に違いがあった、ということです。トップページへ・「橋下徹批判」のトップへ

「大阪都構想について」のトップへ・

前のページへ

前の章「シルバーデモクラシー」からの続きです。

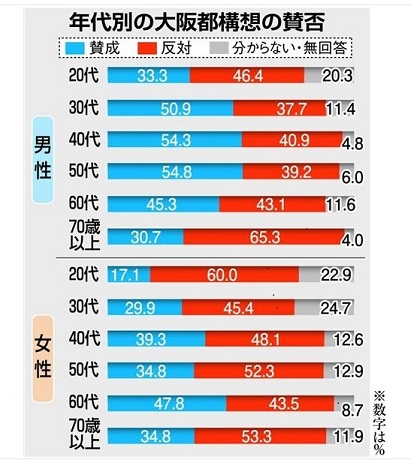

辛坊治郎氏は、大阪都構想の出口調査の年代別・性別の賛否のグラフを見て、反対が賛成を上回っているのは70代以上の男女だけだ、ゆえに、大阪都構想を否決に導いたのは70代以上の老人だ、と言いました。

もう一度、辛坊氏のいう「年代別・性別の出口調査のグラフ」をみてみましょう。

一見して何かおかしい、と思いませんか。

小生は、このグラフが本当なら、僅差で否決と言うことはなく、大阪都構想は可決されていたのでは、と思いました。小生だけでなく、ネットで同様の見解を述べている方がおられました。

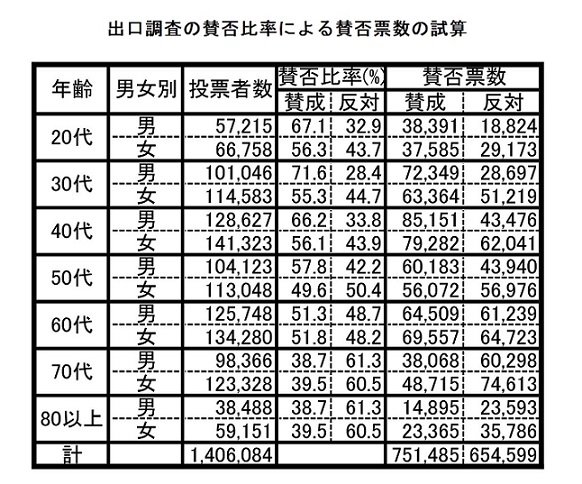

この時点では、投票行動に関するデータが公表されていませんでしたが、8月12日、大阪市選挙管理委員会が「平成27年5月17日執行 特別区設置住民投票における年齢別投票行動調査の結果について」を公表しています。そのなかの「年齢別投票行動集計表」で、年齢別・性別の投票者数がわかります。この数字に、上の年代別・性別の出口調査のグラフの賛否の比率を掛け合わせると以下のようになります。

数字がたくさん並んでいますが、肝心なのは右下の賛成751,485、反対654,599という数字。つまりもし賛否の比率が出口調査の数字どおりであれば大阪都構想は10万票ぐらいの差で可決されていたはずなのです。

ただし、この出口調査の数字が全くおかしい、と言うことでもありません。というのは、他紙の出口調査の数字も似たようなものだからです。

朝日新聞の出口調査の数字は<年代別にみると、とくに賛成した人が多かったのは20代(61%)と30代(65%)。40代(59%)、50代(54%)、60代(52%)も賛成が過半数を占めた。一方、70歳以上は反対が61%で賛成を上回った。>とあります。上のグラフと数字は大体同じです。

産経新聞は<賛否を性別でみると、男性が賛成55・5%と上回る一方、女性は反対が52・0%と賛否が逆転。年代別では、20〜50代で賛成が5割を超えたものの、60代は51・8%が反対、70歳以上は3分の2に当たる63・8%が反対に回った。>と報じています。数字は多少違いますが、傾向は大体同じ。

ではなぜ出口調査の結果と実際の投票結果にこのような違いが出てきたのか?投票に不正があった、と言う説は除外します。

辛坊氏が番組の中で言っていたように、出口調査の結果は投票日当日のみの調査結果であり、有権者の約17%(368,218人)が投票した期日前・不在者投票の結果は反映されていない、と言うことがありそうです。

期日前・不在者投票の賛否の比率はネットでは見当たりませんが、仮に4:6であったとして…4:6の根拠?は橋下がそういう数字を言ったという話があるということだけなのですが…そして、投票日当日の賛否の比率は出口調査の通り(賛成53%、反対47%)だったとして最終の賛否の数を試算してみました(こちら)。なんと結果は賛成694,359票、反対706,070票となりました。実際の投票結果は賛成694,844票、反対705,585票ですから、この試算と実際の結果とはたった485票なのです(ちょっと出来過ぎの数字か?)。

それにしても、期日前投票と当日の投票で賛否の比率が大きく異なるなどということがあるのでしょうか。もしかしたら、先に述べたように、世論調査で反対が優勢と報じられたことが影響したのでしょうか。

出口調査ではなく、事前の世論調査で年代別・性別の大阪都構想の賛否のデータがあります(こちら)。

こちらのグラフと出口調査のグラフを比べてみますと、20代女性は反対が圧倒的に多い。 20代男性でも反対が賛成を上回っています。要するに都構想への賛否と、投票行動では大きな違いがあったということです。

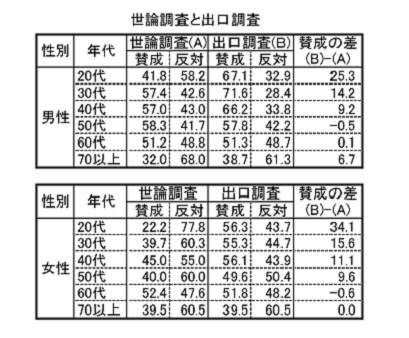

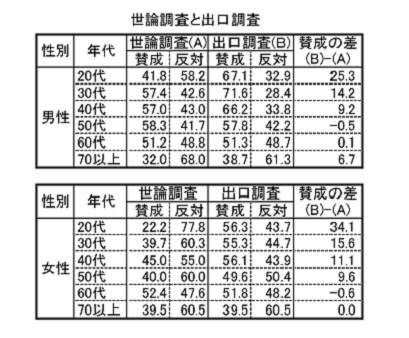

比較しやすいように、世論調査の結果を加工してみましょう。「わからない、無回答」の人は、投票に行かなかったと仮定して、賛否を回答した人だけの比率を算出します。

たとえば、20代男性は賛成33.3%反対46.4%ですから賛否のみの比率は、以下同様で計算して、出口調査の結果と比較したのが次の表。

世論調査と出口調査では、年齢が上がるにつれて差が小さくなっています。つまり、若い人ほど世論調査での賛否と実際の投票の賛否に違いがあった、ということです。

世論調査と出口調査では、年齢が上がるにつれて差が小さくなっています。つまり、若い人ほど世論調査での賛否と実際の投票の賛否に違いがあった、ということです。

世論調査の時点では「反対」「わからない」「無回答」であった人が、投票の時点では「賛成」に意見を変えた、と言うことがないわけではないでしょうが、「反対」であったけれども、投票は棄権したということのほうが普通ではないでしょうか。

実際、年齢が低いほど棄権率が高い(投票率が低い)のです。先に引用しました「年齢別投票行動集計表」をご覧ください。20代男性の投票率は42.52%、女性は47.74%しかありません(30代は男性57.10%、女性64.75%、40代は男性64.85%、女性は72.50%)。

もう一つ小生が注目しているのは、前の章で引用した朝日新聞の世論調査(5月上旬)の結果の詳細です。

…大阪市をなくして五つの特別区を設けるいわゆる「大阪都構想」については、「賛成」の33%を「反対」の43%が上回った。…(中略)…このうち、実際に投票に行く可能性が高い「行くと思う」層と「すでに期日前投票をした」層を合わせると、「賛成」39%、「反対」45%で、賛否の差は縮まっている。

つまり、反対でも投票にはいかない人が多いことになります。

そして、 4月の世論調査では、

住民投票については、「行くと思う」が68%(前回61%)、「たぶん行くと思う」が22%(同23%)、「たぶん行かないと思う」が5%(同9%)、「行かないと思う」が3%(同5%)。実際に投票に行く可能性が高い「行くと思う」層は賛成43%(同44%)、反対44%(同45%)で並んだが、「たぶん行くと思う」層では賛成37%(同33%)、反対28%(同36%)と賛成が多くなる。

この4月の調査では「行くと思う」と「たぶん行くと思う」の比較ですが、賛成の人ほど投票に「行くと思う」ということなのです。

4月の調査の続きを見ましょう。

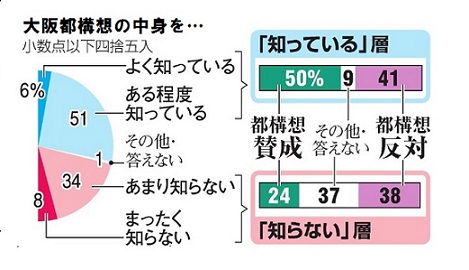

都構想の中身については、「よく」「ある程度」を合わせて「知っている」と答えた人が57%で、「あまり」と「まったく」を合わせた「知らない」は計42%。「知っている」層は賛成が50%で反対の41%を上回った。一方、「知らない」層では賛成24%、反対38%と逆の傾向になる。

小生は、「大阪都構想について」で大阪都構想はわかりにくい・わからない、と申し上げました。それゆえ、知っていると答えた人が、本当に知っているかどうかは別問題で、本人が知っていると思っているだけなのだと小生は思いますが、それはさておき。

この結果をみれば、賛成の人は「知っている」と思っている、反対の人は「知っている」とは思っていない、という傾向があった。言い換えれば大阪都構想は知らないけれども反対という人が多かった、ということになります。

大阪都構想の内容は知らないが反対、と言う人は投票に行かなかった、というのが平凡ながら事実なのではないでしょうか。

以上をまとめますと、世論調査と出口調査の結果に違いが出た原因は、

これはあくまでも推測にすぎません。この推測が正しいかどうかは、現時点で大阪市民を対象とした世論調査をおこなって、確認しなければならないでしょう。

質問項目は「年齢・性別」「1週間前の時点で大阪都構想に賛成・反対だったか、あるいはわからなかったか」「実際に賛否どちらに投票したか・あるいは棄権したか」「1週間前の判断と違う行動をした場合、それはなぜか」。こんなふうにするのでしょうか。

いまさら手間・ヒマ・カネをかけて調査する人はいないと思いますが、世論調査と投票行動の関係を調べるのは、面白いかもしれません。

さて、そもそも若者は大阪都構想に反対だったとしたら、というより、投票行動より世論調査に若者の意思が反映されていたのだとすれば…わざわざこういう仮定を設けるのは、世論調査から投票日までの間の約1週間で賛否の考えを変えた、と言う可能性がないわけではないのです…老人は若者の意思を邪魔したわけではなく、むしろ助けたことになります。

それにしても、老人は心配です。

まあ、仕方がないのかもしれないです。

若者は元気いっぱいですから、自分が社会に支えられているとは思わない。将来のことも心配じゃないのでしょう。政治に無関心なのも仕方がないか。

現役世代の人々はお忙しい。政治についてゆっくり考えるヒマがないのかもしれない。

かくいう小生も、会社勤めをしている間は、政治に興味なんかありませんでした。そもそも、政治について情報を集め、考えるヒマがなかった。

大阪都構想はなかなか良くできたウマイ話ですしね。

しかしですね。

老人も、若い人たちの将来のことを考えるべきだ、なんていうのは、小生には、なんとなく甘えに聞こえるんですが。そんな甘ったれが日本の将来を背負っていくのか?

うーん、小生は日本の将来が心配です。老人はまだまだ頑張らねばなるまい。

リンク大歓迎!

このWebサイトはリンクフリーです。